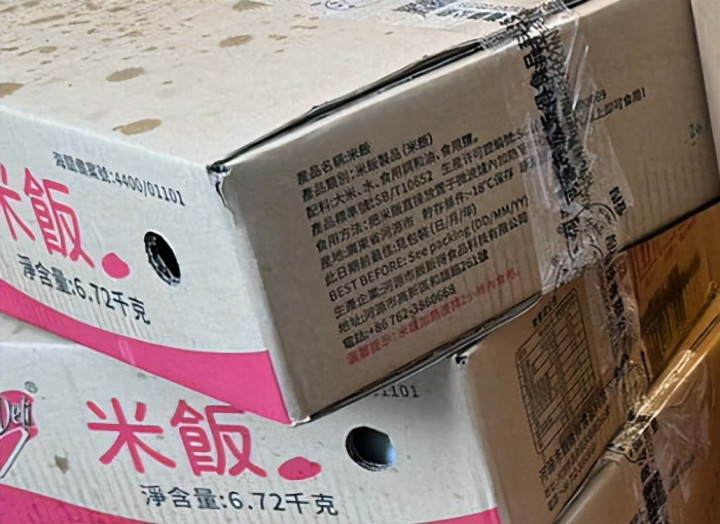

去年9月658金融网,当社交媒体上流传出某知名连锁茶餐厅门口堆放着大量预制米饭纸箱的照片时,许多香港市民才恍然大悟:原来连一碗白饭,餐厅都不愿意亲手煮了。

现在再看香港茶餐厅的餐桌上,叉烧和咖喱牛腩虽然还是港式饮食文化的记忆。

但它们的来历却悄然改变了——它可能来自千里之外的广东河源,经过工业化生产线,以预制包装的形式运抵香港,在微波炉里转上几圈就端上了餐桌。

牛头角工业区的一栋不起眼的大厦里,工人们身着无尘服,在零下50度的冷冻设备旁,将一份份精心调配的菜肴封装入袋。

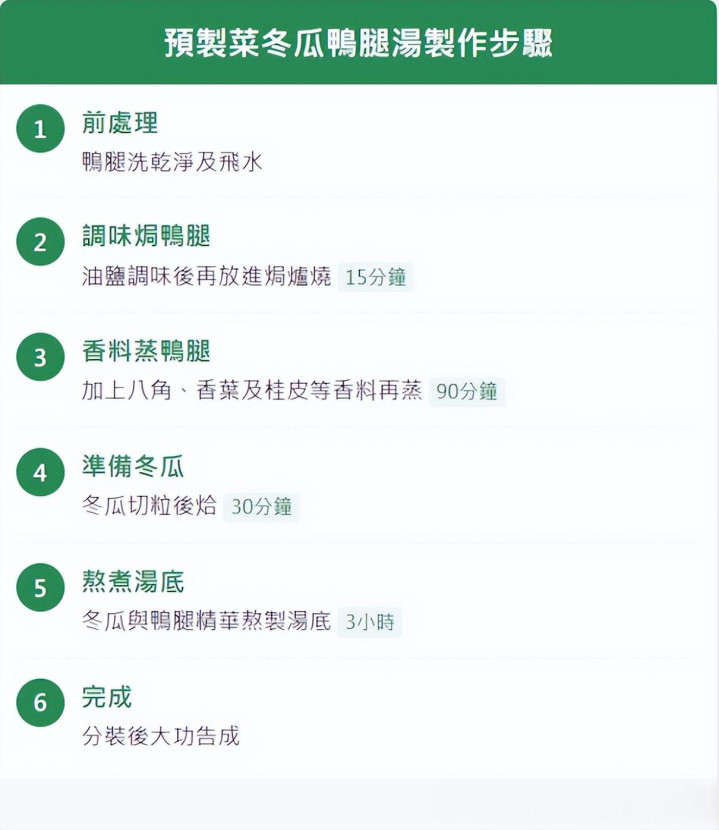

一道陈皮冬瓜鸭腿汤,就这样在万世集团的生产线上完成它的工业化蜕变。

鸭腿经过焗制,冬瓜切块蒸煮,加入陈皮、八角、香叶等香料慢火熬制,整个过程耗时超过4个小时,涉及6道工序。

完成后的汤品被分装成一包包预制食品,等待着被送往全港200多个客户手中。

这家成立不到一年的本土预制菜企业,每月能够生产超过4万包预制菜品。

它的客户名单除了普通茶餐厅,还包括大学食堂、健身中心、日式放题店,甚至麻雀馆。

一位业内人士透露,按照他的估算,如今香港每十家餐厅里,至少有六家在使用某种形式的预制食品,只因一笔“算不平的成本账”。

铜锣湾时代广场附近,一家面积约220平方米的餐厅,月租金25万港币。

旺角闹市区,170平方米的店面,月租同样高达25万。

这还只是租金,加上装修、设备、牌照等前期投入,在香港开一家普通规模的餐厅,动辄需要几百万港币的启动资金。

让餐厅老板们更头疼的是人工成本。

根据上市餐饮企业的财务数据,员工成本占营业额的比例已经攀升至32%到35%之间,成为所有运营开支中最大的一项。

相比之下658金融网,十年前这个数字还只是26%左右。

香港餐饮业从业人员数量从2019年的60万锐减至如今的20万,用工荒让人工成本进一步水涨船高。

面对如此压力,转向预制菜似乎成了不得已的选择。

一位潮州面档老板的转型故事在业内广为流传:他保留了最拿手的潮州面条现做,占营业额的三成,其余七成菜品全部改用预制菜。

原本需要聘请多名厨师和帮工,现在只需两个厨房工人加两个服务员,每月人工成本从二十多万降到七八万,在月营业额三十多万的情况下,总算能够维持盈利。

内地预制菜企业的优势显而易见:土地成本低廉,人工费用相对便宜,原材料采购规模化带来的议价能力。

一份200克的家庭装预制菜,在香港售价20多港币,对比本地餐厅动辄百元的菜品,价格优势明显。

更重要的是,这些企业背后有着完整的产业链支撑。

从农场到工厂,从冷链物流到终端配送,每个环节都经过精心设计和成本控制。

它们不仅瞄准餐饮B端市场,还计划进入超市零售,直接面向消费者。

广州、深圳、东莞等地的预制菜企业纷纷北上,参加香港的食品展览,寻找合作伙伴。

有企业甚至专门按照香港的食品安全标准建设新工厂,为的就是更好地服务这个特殊市场。

然而,预制菜的大规模应用并非没有争议。

社交媒体上,关于连锁餐厅使用预制米饭的讨论引发了激烈争论。

有人痛批这是"劣食文化"的体现,担心防腐剂和添加剂的使用;也有人认为这是产业发展的必然趋势,日本和韩国早就普及了类似做法。

一位经常光顾茶餐厅的上班族说出了许多人的心声:明知道很多菜品可能是预制的,但午餐时间紧张,图的就是快捷方便。

只要味道过得去,价格合理,是否现做似乎也没那么重要。

可以说,面对内地同行的价格竞争,本土预制菜企业大部分还是选择了“技术路线”。

万世集团斥资300多万港币,从日本引进细胞冷冻技术。

这种零下50度的极低温保存方式,据称能够最大程度保持食材的新鲜度和营养成分,解冻后的肉类不会有血水渗出。

技术投入背后是对品质的坚守,也是无奈之举。

本土企业深知,在成本上无法与内地竞争,唯有在品质和服务上做文章。

他们强调对本地口味的理解,提供更灵活的定制服务,试图在夹缝中找到生存空间。

不过最大的变化发生在就业市场,厨师这个职业正在经历前所未有的冲击。

掌握精湛厨艺不再是铁饭碗,会操作微波炉和简单调味就能上岗。

年轻人对进入餐饮业失去兴趣,技艺传承面临断层。

有业内人士预测,未来的香港餐饮业可能出现两极分化:一端是完全工业化的快餐连锁,提供标准化的预制食品;另一端是高端餐饮,坚持现场烹饪,走精品路线。

中间地带的传统茶餐厅和大排档,生存空间将越来越小。

参考资料:

658金融网

658金融网

垒富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。